Neuste Artikel

Fräulein oder die gute alte Zeit

Diesen Text habe ich noch in der guten alten KI-freien Zeit geschrieben. Ich wollte mal sehen, was die KI von meinem Text hält: Als persönlicher Blogpost ist der Text sehr gelungen: atmosphärisch dicht, mit klarer Figur, gutem historischen Aufhänger und einem sympathisch unprätentiösen Ich-Erzähler. Mit einem leicht geglätteten Einstiegston und …alles lesen

Suzy Wiles, Trumps Stabschefin, spricht ungewöhnlich offen über Macht, Chaos und Konflikte im Weißen Haus. Ihre Aussagen über Trump, sein Umfeld und Venezuela sind kein Zufall, sondern ein politisches Signal – und zeichnen das Bild einer Regierung voller Spannungen. …alles lesen

Ich habe gelesen, dass KI-generierte Musik auf Plattformen wie Spotify geradezu explodiert. Und natürlich sind viele Musikerinnen und Musiker, die nebenbei bloggen, davon irritiert oder gar verärgert. Ich verstehe das gut. Wer selbst kreativ tätig ist, spürt instinktiv, dass diese neue Art von Retortenmusik das, was wir unter künstlerischem Ausdruck …alles lesen

Ich freue mich, wenn ich Vogelarten fotografieren kann, bei denen mir das bisher nicht geglückt ist. Heute habe ich einen weiblichen Gimbel (Dompfaff) „erwischt“. Manchmal habe ich das Gefühl, dass in unserer Gegend Vogelknappheit herrscht. Abgesehen von unserem Garten. Da sorgen meine Frau und die Nachbarschaft dafür, dass nie auch …alles lesen

Donald Trump verspottet den getöteten Regisseur Rob Reiner und erntet selbst aus den eigenen Reihen Empörung. Seine Kaltschnäuzigkeit zeigt, wie gefährlich Spott wird, wenn Macht ihn trägt – und wie wenig Anstand in der politischen Bühne noch zählt. …alles lesen

Roderich Kiesewetter rechnet gern mit BIP-Prozenten und Ranking-Plätzen, um Deutschland als Trittbrettfahrer in der Ukraine-Hilfe erscheinen zu lassen. Doch absolute Milliardenbeträge, die teure Aufnahme Hunderttausender Geflüchteter und die Frage, was Kiew wirklich braucht, zeichnen ein anderes Bild. …alles lesen

Als ich davon hörte, dass es vielleicht bald einen Klima-Nobelpreis geben wird, kam mir zuerst der Gedanke, dass Robert Habeck oder zumindest die Grünen dabei wohl die Hände im Spiel haben müssten. Nun, bin gespannt, wann die erste deutsche Unterstützerinitiative öffentlichkeitswirksam hervortritt und die volle moralische Unterstützung im Kampf gegen …alles lesen

In einem Interview mit dem „Stern“ stellt der bekannte Soziologe Heinz Budde sinngemäß Folgendes zum Status quo unseres Landes fest: Mich wundert ein wenig, dass Budde die Überalterung des Landes und die automatisch damit verbundene Sperrigkeit gegen Veränderungen nicht einmal erwähnt hat. Für mich persönlich liegt genau in diesem Tatbestand …alles lesen

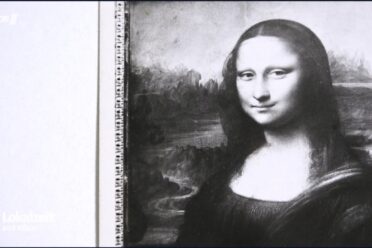

Vor ein paar Tagen sah ich zufällig in der Lokalzeit des WDR einen kurzen Beitrag (ab Min. 18:31) mit dem Thema: »Wie das Lächeln in die Fotografie kam.« Seit dem 15.11. läuft hierzu eine Ausstellung bis zum 22.3.2026 im Museum Ludwig in Köln. Für mich als leidenschaftlichem Hobbyfotografen spielt die …alles lesen

WordPress, KI und die deutsche Bloggerblase

WordPress will KI zur grundlegenden Plattformfunktion machen, während viele deutsche Blogger:innen noch um die „Reinheit“ des Core kämpfen. Gleichzeitig zeigen internationale Daten: Kreative nutzen KI längst täglich – mit Skepsis, aber meist pragmatisch. …alles lesen

Nun ist schon der 3. Advent und manchem schießt durch den Kopf: Ja, ist denn heut‘ schon Weihnachten? Gemach, so schnell geht’s nun auch nicht. Noch eineinhalb Wochen. Meine Frau hat jedenfalls noch welche von ihren wunderbaren Weihnachtsplätzchen gebacken, weil all die schönen Kekse glatt schon wieder aufgekimmelt waren. Außerdem …alles lesen

Autor, Michael Höfling, beginnt seinen Artikel bei der WELT mit einem Verweis auf Peter Thiel und er endet auch mit dem Verweis auf den Mann, der bei mir wie kaum ein anderer auf herzliche Antipathie stößt. Peter Thiel wird oft als visionärer Vordenker gefeiert, doch hinter der Fassade des Tech-Milliardärs …alles lesen

Ein Kommentar über den globalen Aufstieg des neuen Faschismus – von DC bis Dresden, von London über Paris bis Berlin. Wie sich Nationalisten, Oligarchen und religiöse Extremisten zu einer Machtallianz formieren. Und was von Europas Demokratien noch übrig bleibt. …alles lesen

Mitgezählt – Trump und der Frieden

Aus dem heutigen Newsletter der Washington Post: Trump behauptet, er habe seit seinem Amtsantritt im Januar acht Konflikte „gelöst“. Der jüngste Eintrag in seiner Bilanz: ein Friedensabkommen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, das letzte Woche im Weißen Haus unterzeichnet wurde. Die anderen, wie hier ausführlich beschrieben von meinen Kollegen: So …alles lesen