Es war eines der zentralen Themen im Wahlkampf – und wird nun zum Prüfstein der neuen schwarz-roten Bundesregierung: das Bürgergeld. Die sogenannte „Große Koalition“ aus CDU/CSU und SPD steht vor der Herausforderung, die Grundsicherung für rund 5,5 Millionen Menschen grundlegend zu reformieren. Zwar soll das Bürgergeld laut Kanzlerpartei und Union nicht vollständig abgeschafft werden, aber eine grundlegende Reform inklusive Namensänderung steht auf der politischen Agenda. Die Regierung signalisiert damit: Es geht nicht mehr nur um Korrekturen, sondern um einen Paradigmenwechsel. Doch wohin steuert der Sozialstaat – zurück zur Härte oder voran zu mehr Verbindlichkeit?

Der neue Kurs: Bürgergeld vor dem Umbau

Die Koalition aus CDU/CSU und SPD hat sich in ihrem Koalitionsvertrag auf eine Neuausrichtung der Grundsicherung verständigt. Der Begriff „Bürgergeld“ soll ersetzt werden – zu stark ist er mit der Ampelregierung verbunden, zu weich erscheint er vielen Konservativen.

Zur Debatte stehen verschiedene Änderungen:

- Namensänderung: Laut ersten Berichten soll der neue Begriff Begriffe wie „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ oder „Neue Existenzsicherung“ enthalten – neutraler, nüchterner, leistungsorientierter.

- Strengere Mitwirkungspflichten: Wer Jobangebote ablehnt oder Termine versäumt, muss mit schnellen Leistungskürzungen rechnen.

- Sachleistungen statt Geld: In bestimmten Fällen – etwa bei Pflichtverletzungen oder mangelnder Kooperation – sollen Sachleistungen Vorrang vor Geldtransfers erhalten.

- Mehr Kontrolle, weniger Vertrauen: Die einst eingeführte „Vertrauenszeit“ und großzügige Freibeträge stehen erneut auf dem Prüfstand.

Die Argumente der Befürworter: Ordnung und Verantwortung

Die Union betont: Es gehe nicht um Strafe, sondern um Verbindlichkeit. Der Sozialstaat dürfe keine Einbahnstraße sein. Wer Hilfe erhält, müsse im Gegenzug zur Integration in den Arbeitsmarkt beitragen. Gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels sei es unverantwortlich, wenn potenzielle Arbeitskräfte dauerhaft in der Grundsicherung verharren.

Die SPD, obwohl einst Vordenkerin von Hartz IV und Bürgergeld, trägt die Reformpläne bislang mit – offenbar auch, um den Schulterschluss mit der Union nicht zu gefährden. Einige Stimmen aus der Partei mahnen jedoch, nicht zu weit zu gehen und die Balance zwischen „Fördern“ und „Fordern“ zu erhalten.

Die Kritik: Rückfall in alte Muster?

Gewerkschaften, Sozialverbände und viele Wissenschaftler zeigen sich alarmiert. Der Paritätische Wohlfahrtsverband nennt die Pläne einen „Rollback ins 20. Jahrhundert“. Die Rede ist von:

- Stigmatisierung statt Integration

- Misstrauen statt Teilhabe

- Sanktionen statt struktureller Hilfe

Besonders problematisch sei, dass die Ursachen für Langzeitarbeitslosigkeit erneut individualisiert werden: Fehlende Mobilität, mangelnde Kinderbetreuung, gesundheitliche Einschränkungen oder Bildungsarmut werden ignoriert, während die Schuld bei den Betroffenen selbst gesucht wird.

Perspektive der Kommunen: Überlastung und Hoffnung auf Klarheit

In vielen Jobcentern herrscht schon jetzt Personalnot. Die Umsetzung der geplanten Änderungen – mehr Kontrolle, mehr Einzelfallentscheidungen – wird die Situation zusätzlich belasten. Kommunen fordern deshalb klare gesetzliche Regelungen und einfache Verfahren. Einige begrüßen den Reformwillen, sehen aber die Gefahr einer „Bürokratisierung des Misstrauens“.

Der neue Klassenkampf: Wer arbeitet, wer zahlt, wer will nicht?

Die gesellschaftliche Debatte um das Bürgergeld wird zunehmend emotional geführt. In Umfragen stimmen viele Bürger der Aussage zu, dass „der Sozialstaat ausgenutzt wird“. Diese Wahrnehmung wird von Teilen der Politik gezielt befeuert – mit Geschichten von abgelehnten Jobs, TikTok-Videos vermeintlich „fauler“ Empfänger oder Rechenbeispielen, bei denen sich Arbeit angeblich nicht lohnt.

Doch diese Erzählungen verschleiern oft mehr als sie erklären. Denn in der Realität ist der größte Teil der Erwerbslosen bereit zu arbeiten – aber oft nicht sofort, nicht überall, nicht unter jedem Lohnniveau. Wer diese Differenzierung ignoriert, betreibt Symbolpolitik. Und diese ist gegen den Sozialstaat gerichtet!

Eine Reform auf Messers Schneide

Die schwarz-rote Koalition steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Gestaltet sie die Grundsicherung zukunftsorientiert und integrativ – oder schwenkt sie zurück zu einer Politik des Drucks und der Kontrolle?

Dass das Bürgergeld in der aktuellen Form überarbeitet werden muss, steht außer Frage. Doch der neue Name allein wird nichts verbessern. Es braucht nicht weniger Vertrauen, sondern mehr gezielte Unterstützung. Nicht mehr Misstrauen, sondern mehr echte Chancen.

So bleibt zu hoffen, dass die kommenden Monate nicht zur Rückkehr der „Agenda-Politik“ führen, sondern zu einer gerechteren Balance aus Verantwortung und Menschenwürde.

Bürgergeld: Streit zwischen CDU und SPD – Politik – SZ.de

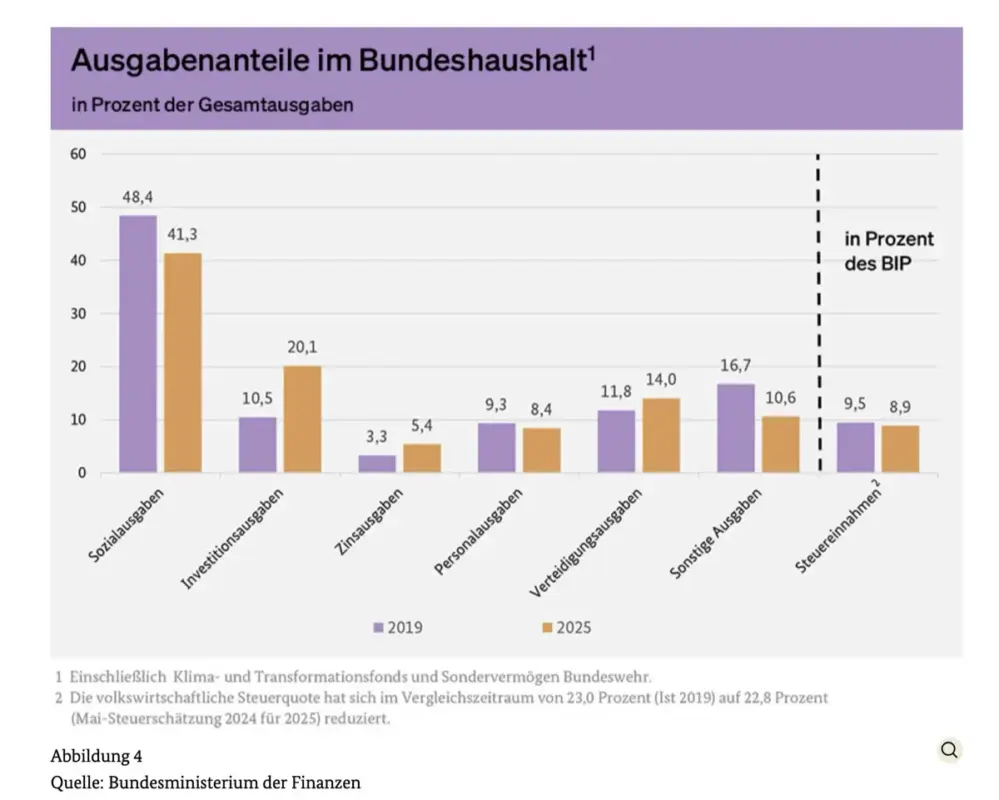

Die Anteile des Sozialetats (einschl. Rentenzuschüsse) nehmen gewaltige, ja bedrohliche Ausmaße an. Im Haushalt 2025 hat er mit dem Schuldendienst einen Anteil von 43 % am Gesamthaushalt des Bundes. 212 Mrd. EUR beträgt die Gesamtsumme. Der Gesamthaushalt des Bundes beläuft sich auf 488 Mrd. EUR.

Die Zinsausgaben Deutschlands für seine Schulden beliefen sich im Jahr 2024 auf rund 34,2 Milliarden Euro. In der offiziellen Haushaltsplanung der Bundesregierung werden dabei die reinen Zinszahlungen auf Bundesanleihen mit 14,6 Milliarden Euro für 2024 ausgewiesen, weitere Posten wie Disagio-Zahlungen und andere Verzinsungsleistungen erhöhen den Gesamtbetrag auf die genannte Summe. Die Zinslast für den Bundeshaushalt ist damit gestiegen, bleibt aber im internationalen Vergleich moderat.

Internationaler Vergleich

USA:

Die Zinsausgaben der USA für ihre Staatsschulden erreichten im Fiskaljahr 2024 einen Rekordwert von etwa 1,049 Billionen US-Dollar, hochgerechnet auf das gesamte Jahr sogar bis zu 1,2 Billionen US-Dollar. Die offiziellen Zahlen für das Kalenderjahr 2024 liegen bei rund 1.126 Milliarden US-Dollar. Dies ist deutlich mehr als die Ausgaben für Verteidigung oder andere große Haushaltsposten und übersteigt die deutsche Zinslast um ein Vielfaches.

Moody’s warnt: 2025 fließen 18 % der Steuereinnahmen allein in Zinszahlungen – ein Rekordwert über der historischen Marke von 1991. David C. Datelle (Meinung): Die Staatsverschuldung könnte zu einer Wirtschaftskrise werden.

Musk hatte Trump bei X angegangen: „This immense level of overspending will drive America into debt slavery!“ Musk reagierte auf Berichte und Zahlen, wonach die Zinszahlungen auf die US-Staatsverschuldung im Jahr 2025 voraussichtlich über 950 Mrd. $ betragen – mehr als für Verteidigung oder Sozialprogramme eingeplant ist. Wahrscheinlich hat er ausnahmsweise mit seinen Warnungen nicht nur aus mathematischer Sicht recht.

Zusammenfassung im Vergleich

| Land | Schuldenquoten |

|---|---|

| Deutschland | 63 % |

| Frankreich | ca. 116 % des BIP |

| Italien | 137–139 % des BIP |

| USA | 102–123 % des BIP |

Deutschland zahlt im internationalen Vergleich relativ niedrige Zinsen für seine Staatsschulden, sowohl in absoluter Höhe als auch relativ zu den Staatseinnahmen. Die USA haben mit Abstand die höchste absolute Zinslast, während insbesondere Italien und Frankreich im Euro-Raum eine deutlich höhere relative Belastung aufweisen als Deutschland. Die Zinslasten steigen in allen genannten Ländern aktuell an, was die Haushalte zunehmend belastet.