Causa Brosius-Gersdorf – Wie Blogs das Gewitter entfachten

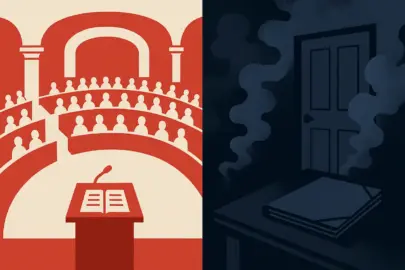

Es war einer dieser Sommer, an denen der politische Himmel schon von selbst an vielen Tagen grau wirkt – und dann zog ein Sturm auf, der nicht aus den Sälen des Bundestages kam, sondern aus den Winkeln der Blogosphäre. Dort, wo Argumente wie Blitze einschlagen und Schlagzeilen erst entstehen, bevor sie in den Redaktionen landen. Die Bühne des Sommers Im …alles lesen