Die aktuelle Doku „Flucht“ von Markus Lanz zeigt uns keine abstrakten Zahlen, sondern Gesichter. Markus Lanz fotografiert übrigens mit »Leica« und durchgängig in schwarz/weiß. In Syrien besucht er zerstörte Städte und das ehemalige Gefängnis Sednaya, spricht mit Menschen, die Folter und Krieg überlebt haben – etwa mit einem ehemaligen Häftling, der sagt: „Wir mussten uns ihnen unterwerfen.“ Im Senegal beleuchtet der Film ökonomische Ursachen von Migration: Der Rückgang des Fischfangs, Fischer, die zu Schleusern werden, Jugendliche, die sich für ein Leben jenseits der Heimat entscheiden. In Süditalien schließlich zeigt er die Ankunft – die Hilfe, die Überforderung, die politischen Spannungen.

Was mich besonders berührt hat: Die Gespräche mit Betroffenen – nicht nur als Opfer, sondern vor allem als Menschen mit Hoffnungen, Fragen und Würde. Diese Nähe bringt Verantwortung ins Spiel, sie lässt uns nicht mehr wegsehen. Es ist klar: Ja, Migration stellt viele Systeme vor Herausforderungen – aber gerade in den Begegnungen wird sichtbar, wie sehr unser humanitärer Anspruch zentral bleiben muss.

Und doch: Es bleiben Fragen. Wie soll Integration aussehen? Welche Lasten tragen Herkunfts- und Aufnahmeländer? Wie umgehen mit begrenzten Ressourcen und politischer Skepsis? Diese Doku liefert darauf keine Antworten – und das ist vielleicht auch gut so. Das Zuhören bleibt uns überlassen, die Schlussfolgerungen auch.

Gegenposition

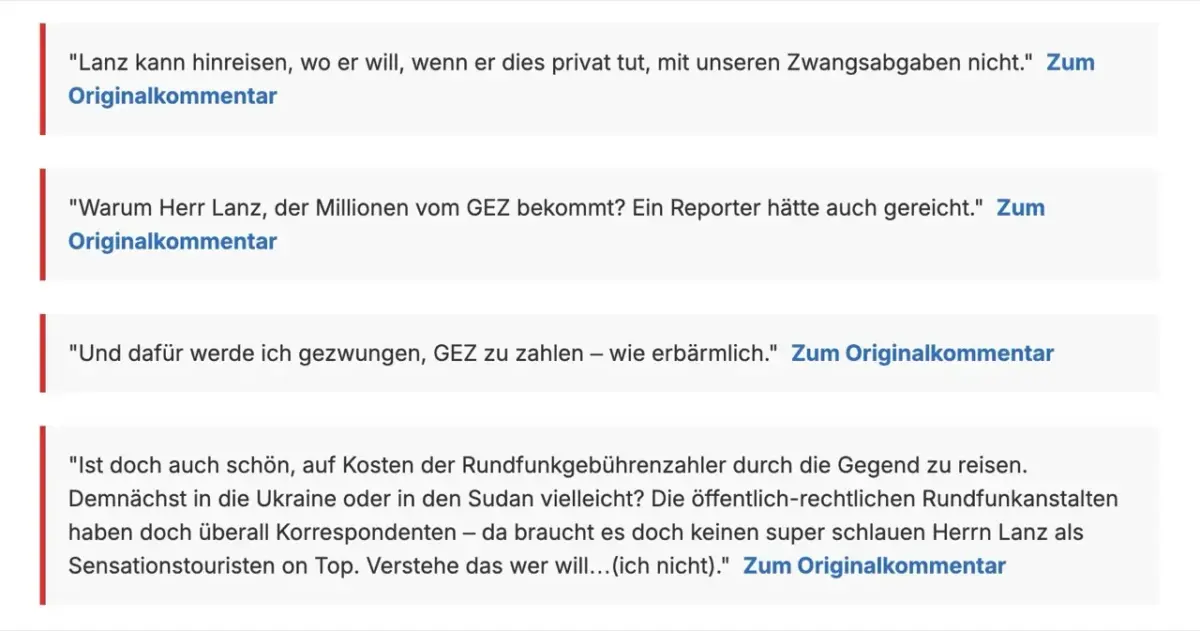

Trotz die Stärken der Doku erheben sich kritische Stimmen: Ein Teil des Publikums wirft der Sendung vor, gefühlsbetont und womöglich spektakulär zu sein – statt tief analytisch. So heißt es etwa: „Was soll uns so eine Doku sagen? Etwa, dass wir mit dem Zustrom … leben und das akzeptieren müssen?“ Bei einem öffentlich-rechtlichen Sender wie dem ZDF stellen manche die Frage nach dem Nutzen für die Gebührenzahler: Eine Reportage über Flucht sei wichtig, doch manche finden, sie leiste zu wenig zur politischen Debatte oder Strategiebildung. Schließlich ist auch die Darstellung in Frage gestellt: Bilder von Zerstörung und menschlichem Leid sind notwendig – aber wenn der Fokus hauptsächlich auf dem „Schlachthaus“-Charakter liegt, könnte der Eindruck entstehen, Flucht sei die Katastrophe, die keinerlei Gestaltungsräume enthält.

Es gibt Menschen, die hassen – beinahe alles. Mitgefühl ist ihnen fremd. Das zeigen in meinen Augen solche dämlichen Kommentaren. Und das ist nur eine kleine Auswahl. So etwas ist erschütternd und abstoßend zugleich. Gut, wenn solche Lappen nach Meinungsfreiheit rufen und gleichzeitig darüber jammern, wenn ihnen Standpunkte offenbart werden, die nicht ihre sind.

Ich denke, dass die Auswirkungen der stark reduzierten finanziellen Ausstattung des UNHCR (USA und Deutschland), die Mitte des letzten Jahrzehnts stattfanden, nur eine Dimension dieses Spielraumes darstellten. Auch Frau Merkel, die mit Selbstkritik zurückhaltend umgeht, hat diesen Zusammenhang und die Verantwortung für diesen schwerwiegenden Fehler zugegeben.

Kurz: Die Doku mitten ins Herz der Wirklichkeit zu führen, ist mutig und notwendig. Aber das Publikum erwartet zugleich: Ich will nicht nur sehen, ich will verstehen. Dazu kann die Doku beitragen.

Schlussgedanke

Für mich überwiegt die Wirkung der Dokumentation: Sie öffnet Räume, macht präsent, was ansonsten zu leicht abstrakt bleibt. Und sie erinnert uns daran, dass Migration nicht nur eine politische Frage ist, sondern eine zutiefst menschliche. Gleichzeitig mahnt sie: Das Danach darf nicht vergessen werden – Integration, Rückkehr, Perspektiven. Wenn Sie diese Sendung gesehen haben, dann spüren Sie noch Tage später: Da waren Menschen.

Ich glaube, unsere Pflicht liegt nicht nur im Sehen, sondern im Handeln – im Zuhören, im Hinterfragen, im Weitermachen. Dazu liefert die Doku ein paar Mosaiksteinchen.

Hier im Blog werden bei Abgabe von Kommentaren keine IP-Adressen gespeichert! Deine E-Mail-Adresse wird NIE veröffentlicht! Du kannst anonym kommentieren. Dein Name und Deine E-Mail-Adresse müssen nicht eingegeben werden.